Es gibt vieles, was ich an Deutschland vermisse – Weihnachtsmärkte gehören indessen nicht dazu. Zumal das Wetter selten richtig passt: Ich erinnere mich an meine Volontärszeit in Ulm, als den ganzen November über eisiges Winterwetter herrschte, aber sobald auf dem Münsterplatz die hölzernen Buden aufgestellt wurden, setzte Tauwetter ein. Der Weihnachtsmarkt im Schatten des Münsters war allerdings trotzdem stimmungsvoll, und es duftete herrlich. Es gab einen Stand, der nichts als Springerle verkaufte, allesamt kleine Kunstwerke. Sicher trank ich auch einen Glühwein.

Heutzutage höre ich "Let it snow" am liebsten in subtropischem Klima aus einem Lautsprecher plärren: Dass Palmen, Goldsterne und Kokosnüsse bestens zusammenpassen, lernte ich in Miami. Diesmal waren wir auf Siesta Key, in diesem Jahr zu „America’s Best Beach“ gekürt. Nachmittags stieg die Temperatur auf 80 Grad Fahrenheit. Zum Baden war der Golf von Mexiko zwar zu kalt, aber Strandspaziergänge in kurzen Hosen reichen mir für Dezember. Baden kann ich dann wieder im Sommer im Lake Michigan.

Florida in der Vorweihnachtszeit ist herrlich, zumal dann die besten Meeresfrüchte Saison haben. Ein Dutzend Austern, bitte! Mich stören nicht einmal die Tannenbäume aus Plastik, solange sie mit Seesternen und Muscheln geschmückt sind. Eines Abends, als wir auf der Einkaufsinsel St. Armand Key beim Bummeln waren, kam Santa auf einer roten Harley Davidson angefahren, und im Seitenwagen saßen vier weiße Malteserhündchen mit roten Schleifen. Als er „Ho-ho-ho“ rief, fingen sie an zu kläffen. Only in America.

Seit Dienstag sind wir wieder zurück. Es machte auch gar nichts, dass wir den Jeep auf dem Shuttle-Parkplatz diesmal nicht aus dem Schnee ausgraben mussten. Weiße Weihnachten? Der weiße Sand von Siesta Key Beach ist mir lieber. Mein Mann hat eine Plastikflasche voll abgefüllt und mitgebracht. Rieselt auch sehr schön.

Saturday, December 24, 2011

Thursday, December 22, 2011

Warum Michael Moore zum Studienabbrecher wurde

Lecture ist das englische Wort für Vortrag oder Referat, und im universitären Sprachgebrauch ist es einfach eine Vorlesung. Aber auch wenn das Event als lecture angekündigt und der Veranstaltungsort eine Uni ist, muss der Vortragende noch lange nicht aussehen wie ein Professor. Der Mensch, der da in Sweatpants und Kapuzenshirt auf die Bühne schlappte, sah einfach aus wie Michael Moore. Wobei „Bühne“ hier durchaus wörtlich gemeint ist: Das Ganze war im Meadow Brook Theatre, und das Rednerpult befand sich vor einer Kulisse, die einen großen Ohrensessel in einem altertümlich eingerichteten Zimmer zeigte. Michael Moore wunderte sich nur kurz, bis ihn das Publikum darüber aufklärte, was da gespielt wurde: „A Christmas Carol“ von Charles Dickens. „Wie passend für diese Zeiten“, spottete Moore und imitierte Ebenezer Scrooge, der die Bitte um eine Spende für die Armen mit den Worten quittiert: „Are there no prisons?“

Professor. Der Mensch, der da in Sweatpants und Kapuzenshirt auf die Bühne schlappte, sah einfach aus wie Michael Moore. Wobei „Bühne“ hier durchaus wörtlich gemeint ist: Das Ganze war im Meadow Brook Theatre, und das Rednerpult befand sich vor einer Kulisse, die einen großen Ohrensessel in einem altertümlich eingerichteten Zimmer zeigte. Michael Moore wunderte sich nur kurz, bis ihn das Publikum darüber aufklärte, was da gespielt wurde: „A Christmas Carol“ von Charles Dickens. „Wie passend für diese Zeiten“, spottete Moore und imitierte Ebenezer Scrooge, der die Bitte um eine Spende für die Armen mit den Worten quittiert: „Are there no prisons?“

Damit war Michael Moore eigentlich schon bei seinem Lieblingsthema angelangt: dem Rundumschlag gegen Kapital und Politik. Aber er befand sich nun einmal auf Buchtour, und auch wenn es bei der Veranstaltung am 30. November an der Oakland University nie zu einer Lesung aus seinem jüngsten autobiografischen Werk „Here Comes Trouble“ kam, fühlte er sich doch dazu bemüßigt, erst einmal ein paar Schwänke aus seiner Jugend zum Besten zu geben. Präziser gesagt, aus seiner Studienzeit – zu diesem Zweck trug er wohl die grüne Michigan-State-Baseballkappe. Michigan State University (MSU) befindet sich in East Lansing, unweit von Moores Heimatort Flint.

Michigan State ins Spiel zu bringen ist an der Oakland University immer eine gute Idee – die 1957 gegründete OU war in den ersten Jahren ein Ableger der MSU, und beim College Football sind die meisten OU-Studenten heute immer noch Fans der Spartans von der Mutteruniversität; nur wenige jubeln für die Wolverines der University of Michigan in Ann Arbor. Bei der Wahl seiner Kopfbedeckung richtet sich Moore wahrscheinlich nach seinem Publikum; man sah ihn auch schon mit dem gelben „M“ der Konkurrenz-Uni auf der Mütze.

Ach, diese nervige Baseballkappe. Sie rutschte ihm immer wieder tief in die Stirn, und dann schob er sie wieder zurück. Bestimmt hundert Mal. Und der Schatten der Krempe machte es auch fast unmöglich, ihn zu fotografieren. Aber ich schweife ab.

Moore erzählte den Studenten im Meadow Brook Theatre, warum er im zweiten Semester zum Studienabbrecher wurde: „Ich konnte einfach keinen Parkplatz finden!“ Großes Gelächter – die Parkplatznot am ersten Tag nach den Semesterferien ist auch an der OU notorisch. Und nach einer Stunde Herumkurven, so Moore weiter, habe er sich gesagt: „F--- it, I am dropping out.“ Das Fazit des Schriftstellers und Filmemachers: „My life changed, because I couldn’t find a parking space.“ Der Saal johlte.

Ob auch David Hasselhoff keinen Parkplatz fand, ist nicht bekannt – er war vorübergehend einmal Student an Oakland University, wie ich von Moore erfuhr. Warum er ihn überhaupt erwähnte, blieb unklar. Wahrscheinlich war es ein wohlfeiles Name-Dropping. Hasselhoff, so habe ich inzwischen nachgeschlagen, schloss sein Schauspiel-Studium übrigens später in Kalifornien ab.

Was Michael Moore vor OU-Publikum ebenfalls nicht unerwähnt lassen konnte, war die Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, die kürzlich an der Uni in der Detroiter Vorstadt Rochester abgehalten wurde. Übrigens unter weitgehendem Ausschluss der Studentschaft; das Publikum bestand aus handverlesenen lokalen Republikanern. Was nicht verhinderte, dass sich der Texaner Rick Perry unsterblich blamierte, als ihm partout nicht mehr einfallen wollte, welche Ministerien er genau abschaffen wollte. Nummer eins und Nummer zwei konnte er schon noch aufzählen, aber was war gleich das dritte? „Oops.“ Nun, der Videoclip war immerhin sehr unterhaltsam. Das fand auch Michael Moore: „Thank you for hosting one of the best comedy shows of the year!“

Nach einigen Seitenhieben auf die Republikaner kam Michael Moore sehr bald auch auf das Thema zu sprechen, bei dem er nicht mehr sarkastisch wirkte, sondern nur noch sehr, sehr bitter: Barack Obama. Bei dessen Wahl zum Präsidenten er ein Tränchen verdrückte hatte, wie er gestand. Moore gehört zu den ziemlich lauten Kritikern des demokratischen Lagers, die Obama nie verziehen haben, dass er eben doch nicht auf Wasser gehen konnte. Dass er nach Schlägen von seinen politischen Gegnern auch noch die andere Backe hinhielt, nahmen sie ihm noch viel mehr übel. „Er glaubt wirklich daran, dass man seine Feinde lieben sollte!“, sage Moore kopfschüttelnd. Statt mit heiligem Zorn einmal richtig durchzugreifen. Nun, auch die Linke pflegt ihre totalitären Fantasien.

Heutzutage setzt Moore seine ganze Hoffnung auf die Occupy-Bewegung. Der erfolgreiche Filmemacher sieht sich dabei durchaus auf der Seite der Habenichtse, trotz seines Millionen-Anwesens im nördlichen Michigan, und eine entsprechende Anfrage aus dem Publikum wehrte er nonchalant ab: In der Presse werde das immer gewaltig übertrieben, sagte er schnell, so viel sei die Immobilie gar nicht wert. Aber immerhin rund zwei Millionen Dollar, laut öffentlicher Steuerregister. Will heißen: Aus Michael Moore ist schon noch etwas geworden, obwohl er im zweiten Semester keinen Parkplatz finden konnte.

Professor. Der Mensch, der da in Sweatpants und Kapuzenshirt auf die Bühne schlappte, sah einfach aus wie Michael Moore. Wobei „Bühne“ hier durchaus wörtlich gemeint ist: Das Ganze war im Meadow Brook Theatre, und das Rednerpult befand sich vor einer Kulisse, die einen großen Ohrensessel in einem altertümlich eingerichteten Zimmer zeigte. Michael Moore wunderte sich nur kurz, bis ihn das Publikum darüber aufklärte, was da gespielt wurde: „A Christmas Carol“ von Charles Dickens. „Wie passend für diese Zeiten“, spottete Moore und imitierte Ebenezer Scrooge, der die Bitte um eine Spende für die Armen mit den Worten quittiert: „Are there no prisons?“

Professor. Der Mensch, der da in Sweatpants und Kapuzenshirt auf die Bühne schlappte, sah einfach aus wie Michael Moore. Wobei „Bühne“ hier durchaus wörtlich gemeint ist: Das Ganze war im Meadow Brook Theatre, und das Rednerpult befand sich vor einer Kulisse, die einen großen Ohrensessel in einem altertümlich eingerichteten Zimmer zeigte. Michael Moore wunderte sich nur kurz, bis ihn das Publikum darüber aufklärte, was da gespielt wurde: „A Christmas Carol“ von Charles Dickens. „Wie passend für diese Zeiten“, spottete Moore und imitierte Ebenezer Scrooge, der die Bitte um eine Spende für die Armen mit den Worten quittiert: „Are there no prisons?“Damit war Michael Moore eigentlich schon bei seinem Lieblingsthema angelangt: dem Rundumschlag gegen Kapital und Politik. Aber er befand sich nun einmal auf Buchtour, und auch wenn es bei der Veranstaltung am 30. November an der Oakland University nie zu einer Lesung aus seinem jüngsten autobiografischen Werk „Here Comes Trouble“ kam, fühlte er sich doch dazu bemüßigt, erst einmal ein paar Schwänke aus seiner Jugend zum Besten zu geben. Präziser gesagt, aus seiner Studienzeit – zu diesem Zweck trug er wohl die grüne Michigan-State-Baseballkappe. Michigan State University (MSU) befindet sich in East Lansing, unweit von Moores Heimatort Flint.

Michigan State ins Spiel zu bringen ist an der Oakland University immer eine gute Idee – die 1957 gegründete OU war in den ersten Jahren ein Ableger der MSU, und beim College Football sind die meisten OU-Studenten heute immer noch Fans der Spartans von der Mutteruniversität; nur wenige jubeln für die Wolverines der University of Michigan in Ann Arbor. Bei der Wahl seiner Kopfbedeckung richtet sich Moore wahrscheinlich nach seinem Publikum; man sah ihn auch schon mit dem gelben „M“ der Konkurrenz-Uni auf der Mütze.

Ach, diese nervige Baseballkappe. Sie rutschte ihm immer wieder tief in die Stirn, und dann schob er sie wieder zurück. Bestimmt hundert Mal. Und der Schatten der Krempe machte es auch fast unmöglich, ihn zu fotografieren. Aber ich schweife ab.

Moore erzählte den Studenten im Meadow Brook Theatre, warum er im zweiten Semester zum Studienabbrecher wurde: „Ich konnte einfach keinen Parkplatz finden!“ Großes Gelächter – die Parkplatznot am ersten Tag nach den Semesterferien ist auch an der OU notorisch. Und nach einer Stunde Herumkurven, so Moore weiter, habe er sich gesagt: „F--- it, I am dropping out.“ Das Fazit des Schriftstellers und Filmemachers: „My life changed, because I couldn’t find a parking space.“ Der Saal johlte.

Ob auch David Hasselhoff keinen Parkplatz fand, ist nicht bekannt – er war vorübergehend einmal Student an Oakland University, wie ich von Moore erfuhr. Warum er ihn überhaupt erwähnte, blieb unklar. Wahrscheinlich war es ein wohlfeiles Name-Dropping. Hasselhoff, so habe ich inzwischen nachgeschlagen, schloss sein Schauspiel-Studium übrigens später in Kalifornien ab.

Was Michael Moore vor OU-Publikum ebenfalls nicht unerwähnt lassen konnte, war die Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, die kürzlich an der Uni in der Detroiter Vorstadt Rochester abgehalten wurde. Übrigens unter weitgehendem Ausschluss der Studentschaft; das Publikum bestand aus handverlesenen lokalen Republikanern. Was nicht verhinderte, dass sich der Texaner Rick Perry unsterblich blamierte, als ihm partout nicht mehr einfallen wollte, welche Ministerien er genau abschaffen wollte. Nummer eins und Nummer zwei konnte er schon noch aufzählen, aber was war gleich das dritte? „Oops.“ Nun, der Videoclip war immerhin sehr unterhaltsam. Das fand auch Michael Moore: „Thank you for hosting one of the best comedy shows of the year!“

Nach einigen Seitenhieben auf die Republikaner kam Michael Moore sehr bald auch auf das Thema zu sprechen, bei dem er nicht mehr sarkastisch wirkte, sondern nur noch sehr, sehr bitter: Barack Obama. Bei dessen Wahl zum Präsidenten er ein Tränchen verdrückte hatte, wie er gestand. Moore gehört zu den ziemlich lauten Kritikern des demokratischen Lagers, die Obama nie verziehen haben, dass er eben doch nicht auf Wasser gehen konnte. Dass er nach Schlägen von seinen politischen Gegnern auch noch die andere Backe hinhielt, nahmen sie ihm noch viel mehr übel. „Er glaubt wirklich daran, dass man seine Feinde lieben sollte!“, sage Moore kopfschüttelnd. Statt mit heiligem Zorn einmal richtig durchzugreifen. Nun, auch die Linke pflegt ihre totalitären Fantasien.

Heutzutage setzt Moore seine ganze Hoffnung auf die Occupy-Bewegung. Der erfolgreiche Filmemacher sieht sich dabei durchaus auf der Seite der Habenichtse, trotz seines Millionen-Anwesens im nördlichen Michigan, und eine entsprechende Anfrage aus dem Publikum wehrte er nonchalant ab: In der Presse werde das immer gewaltig übertrieben, sagte er schnell, so viel sei die Immobilie gar nicht wert. Aber immerhin rund zwei Millionen Dollar, laut öffentlicher Steuerregister. Will heißen: Aus Michael Moore ist schon noch etwas geworden, obwohl er im zweiten Semester keinen Parkplatz finden konnte.

Saturday, December 17, 2011

Yes, He Ended the War

“You’d never know it, given Republicans’ churlish silence and unseemly sniping, but the president and the vice president have stumbled and bumbled their way to an acceptable ending to the war that George W. Bush and Dick Cheney so recklessly started. It was a magnificent miscalculation that Obama warned in 2002 was ,a dumb war.‘ […]

Vice President Joseph Biden spent so many hundreds of hours hashing things out with Iraqi officials that he knew the names of their grandchildren – just as Bill Clinton could reel off street names during the peace effort in Northern Ireland.“

MAUREEN DOWD in ihrer heutigen Kolumne in der „New York Times“, gelesen online auf Siesta Key.

Vice President Joseph Biden spent so many hundreds of hours hashing things out with Iraqi officials that he knew the names of their grandchildren – just as Bill Clinton could reel off street names during the peace effort in Northern Ireland.“

MAUREEN DOWD in ihrer heutigen Kolumne in der „New York Times“, gelesen online auf Siesta Key.

Tuesday, October 25, 2011

Glück, Wunsch, Karte

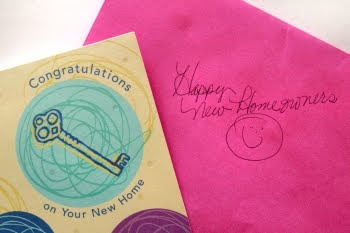

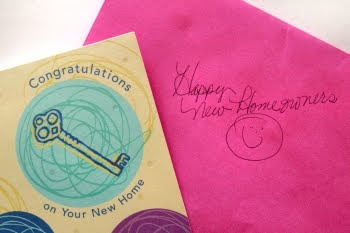

Glückwunschkarten sind ein Riesengeschäft in den USA. Nicht nur, dass jeder größere Supermarkt gleich mehrere dicht bestückte Regale davon hat; es gibt auch Läden, die nichts anderes führen. Abgesehen einmal von Kondolenzkarten, gewissermassen die Antithese der Glückwunschkarte, gibt es sie für alle Anlässe, bei denen es etwas zu feiern gibt – und dazu gehören nach amerikanischem Verständnis nicht nur Geburtstage, Hochzeiten und ähnliche Schwellenereignisse im Leben, die einen vorgedruckten Gruß statthaft erscheinen lassen. Wobei die Happy Divorce Greeting Card selbstverständlich ebenso unter diese Kategorie fällt. Ein Schulabschluss oder ein bestandenes Examen erfordern genauso eine formale Karte wie tausend andere Ereignisse, für die man nur etwas Fantasie braucht, um sie wichtig genug zu nehmen.

selbstverständlich ebenso unter diese Kategorie fällt. Ein Schulabschluss oder ein bestandenes Examen erfordern genauso eine formale Karte wie tausend andere Ereignisse, für die man nur etwas Fantasie braucht, um sie wichtig genug zu nehmen.

Daneben gibt es natürlich auch Karten als Dankeschön, zur Aufmunterung und just because. Im Handel sind außerdem Glückwunschkarten zu den verschiedensten Anlässen, die man als Tochter dem Vater, als Frau dem Ehegatten, als Großvater dem Enkel oder auch umgekehrt überreichen kann. So wundert es einen nicht, es auch Greeting Cards gibt, die man den frisch gebackenen Besitzern eines Eigenheimes schenken kann, wie wir heute vor zwei Monaten feststellen konnten. Als wir unsere Wohnung zum ersten Mal als Eigentümer betraten, standen in der Küche eine Flasche Wein und zwei Gläser auf der Anrichte – und daneben lag die abgebildete Karte. Nun, die Vorbesitzer hatten glücklich verkauft, und insofern können ein paar gute Wünsche schon angebracht erscheinen. Cheers.

selbstverständlich ebenso unter diese Kategorie fällt. Ein Schulabschluss oder ein bestandenes Examen erfordern genauso eine formale Karte wie tausend andere Ereignisse, für die man nur etwas Fantasie braucht, um sie wichtig genug zu nehmen.

selbstverständlich ebenso unter diese Kategorie fällt. Ein Schulabschluss oder ein bestandenes Examen erfordern genauso eine formale Karte wie tausend andere Ereignisse, für die man nur etwas Fantasie braucht, um sie wichtig genug zu nehmen.Daneben gibt es natürlich auch Karten als Dankeschön, zur Aufmunterung und just because. Im Handel sind außerdem Glückwunschkarten zu den verschiedensten Anlässen, die man als Tochter dem Vater, als Frau dem Ehegatten, als Großvater dem Enkel oder auch umgekehrt überreichen kann. So wundert es einen nicht, es auch Greeting Cards gibt, die man den frisch gebackenen Besitzern eines Eigenheimes schenken kann, wie wir heute vor zwei Monaten feststellen konnten. Als wir unsere Wohnung zum ersten Mal als Eigentümer betraten, standen in der Küche eine Flasche Wein und zwei Gläser auf der Anrichte – und daneben lag die abgebildete Karte. Nun, die Vorbesitzer hatten glücklich verkauft, und insofern können ein paar gute Wünsche schon angebracht erscheinen. Cheers.

Monday, October 3, 2011

Eating in a German Restaurant

„You can be seated with strangers.

The menu is in German.

The beer is warm. Water has gas.“

Ein STUDENT meines Anfängerkurses im jüngsten Test als Antwort auf die Frage „Name three differences in eating in a German restaurant compared to eating in a restaurant where you live“.

The menu is in German.

The beer is warm. Water has gas.“

Ein STUDENT meines Anfängerkurses im jüngsten Test als Antwort auf die Frage „Name three differences in eating in a German restaurant compared to eating in a restaurant where you live“.

Sunday, October 2, 2011

Schlüsselabgabe

Ein merkwürdiges Gefühl, wenn man die Tür zu einer leer geräumten Wohnung schließt und zum letzten Mal den Schlüssel herumdreht.

Es war am Freitagmorgen um halb drei, als wir ins Auto stiegen, jeder in seines. Mein Jeep war noch einmal vollgepackt bis unters Dach. Als ich auf die Hauptstraße einbog, lief im Radio gerade „American Pie“. Das fand ich irgendwie passend.

Von der alten Wohnung zu neuen ist es nicht weit – die Fahrt durch die Nacht dauerte nur ein wenig länger als der Song von Don McLean, der es in der Originalversion auf achteinhalb Minuten bringt. Aber er begleitete mich doch über einen Großteil der Strecke.

I started singin’,

„Bye, bye Miss American Pie

Drove my Chevy to the levee but the levee was dry

And them good old boys were drinking whiskey and rye

Singin’ this’ll be the day that I die […]“

Es war am Freitagmorgen um halb drei, als wir ins Auto stiegen, jeder in seines. Mein Jeep war noch einmal vollgepackt bis unters Dach. Als ich auf die Hauptstraße einbog, lief im Radio gerade „American Pie“. Das fand ich irgendwie passend.

Von der alten Wohnung zu neuen ist es nicht weit – die Fahrt durch die Nacht dauerte nur ein wenig länger als der Song von Don McLean, der es in der Originalversion auf achteinhalb Minuten bringt. Aber er begleitete mich doch über einen Großteil der Strecke.

I started singin’,

„Bye, bye Miss American Pie

Drove my Chevy to the levee but the levee was dry

And them good old boys were drinking whiskey and rye

Singin’ this’ll be the day that I die […]“

Friday, August 19, 2011

America’s Politics are Sick

„Sincere, passionate, hysterical belief that the country is full of (make-believe) anti-American enemies and (fictional) foreign horrors is the besetting national disease. And I’ve diagnosed the systemic problem: the American body politic suffers from autoimmune disorders.

It’s a metaphor, but it’s not a joke. I’ve read a lot about autoimmune diseases — the literal, medical kinds, also disconcertingly on the rise — because several members of my family have them. At some point, our bodies’ own immune systems went nuts, mistaking healthy pieces of our anatomies — a pancreas, a thyroid, a joint — for foreign tissue, dangerous enemies within, and proceeded to attack and try to destroy them.“

Eine Diagnose von KURT ANDERSEN, der in der heutigen „New York Times“ die republikanischen Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur auf Herz und Nieren prüft.

It’s a metaphor, but it’s not a joke. I’ve read a lot about autoimmune diseases — the literal, medical kinds, also disconcertingly on the rise — because several members of my family have them. At some point, our bodies’ own immune systems went nuts, mistaking healthy pieces of our anatomies — a pancreas, a thyroid, a joint — for foreign tissue, dangerous enemies within, and proceeded to attack and try to destroy them.“

Eine Diagnose von KURT ANDERSEN, der in der heutigen „New York Times“ die republikanischen Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur auf Herz und Nieren prüft.

Wednesday, August 17, 2011

Ein Lob auf den deutschen Italiener

Eine Fahrt über die German Autobahn im Spätsommer macht ganz schön sentimental. Die makellosen Straßenbeläge! Die lieblichen Landschaften links und rechts! Und erst die Windparks! Um vom Deutschland-High wieder herunterzukommen, empfiehlt sich eine Übernachtung in Kelsterbach. Bevor man endgültig abhebt. Das hessische Städtchen liegt gerade mal einen Steinwurf vom Frankfurter Flughafen entfernt, und für einen USA-Flug muss man früh dort sein. Sehr früh. Also übernachten wir immer in der „Tanne“, obwohl das Hotelzimmer bei jedem Besuch schäbiger wirkt. Die Damen an der Rezeption, das muss man der Gerechtigkeit halber sagen, sind allerdings gleichbleibend freundlich. Und als eine Art von Ausnüchterungszelle taugt das Etablissement allemal.

Kelsterbach, für das der Flughafen Segen und Fluch zugleich ist, hat alles, um einen wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückzuholen: Eine Tankstelle, bei der sich die Kunden gegenseitig im Weg sind und wo man sofort angeraunzt wird. Die Eckfiliale eines Supermarktes mit einem so trostlosen Angebot, dass man sofort auf dem Absatz kehrtmachen möchte. Völlig unbedeutende Restaurants. Das war jedenfalls bisher unserer Eindruck, aber zumindest in puncto Gastronomie müssen wir den nun wohl revidieren.

Ich hatte nämlich am Vorabend unseres Rückfluges die Idee, dass ein Essen beim Italiener ein schöner Abschluss wäre. Bei einem richtigen „deutschen Italiener“, versteht sich – damit meine ich eine Art von Ristorante, wie man es außerhalb Italiens nur in Deutschland finden kann: Ein volkstümliches Lokal mit anständigem Essen, wo die Einheimischen einkehren, wenn sie auswärts essen und vielleicht auch etwas feiern, aber nicht allzu viel Geld ausgeben wollen. Nichts Überkandideltes, keine großartigen kulinarischen Ansprüche, halt einfache gute Küche. Eine kurze Internet-Recherche ergab, dass das Ristorante „Osteria Nr. 1“ unter diese Kategorie fallen könnte.

Es war ein kühler Abend, und obwohl die Restaurantterrasse eine Plastikverhüllung hatte, wollte ich lieber drinnen sitzen. Der Innenraum der Gaststätte war klein, ich zählte neun Tische. Ein kleiner Tisch in der Mitte war noch frei. Der Wirt servierte höchstpersönlich, außerdem stand noch eine weibliche Bedienung an der Bar. Alles war, wie es zu sein hatte: An der Bar saß ein Stammgast vor seinem Glas Wein, meistens schweigsam, nur gelegentlich wechselte er ein paar Worte mit dem Wirt. Gäste kamen und gingen, manche wurden von der Bedienung mit Küsschen begrüßt beziehungsweise verabschiedet. An einem größeren Tisch befand sich eine fröhlich feiernde Runde; sie saßen einfach da und tranken und redeten. So lange sie wollten. In der Küche hörte man Töpfe klappern; es zischte und duftete nach Knoblauch.

Wie es sich für einen richtigen deutschen Italiener gehört, wurde mit Schwung serviert – und jeder Teller kam mit den passenden Vokabeln. „Pane! Insalata mista! Melanzane alla parmigiana!“ Italienisch für Restaurantbesucher, im Preis inbegriffen.

Das war alles recht unterhaltsam, und wir amüsierten uns prächtig. Es wurde aber auch deutlich, dass sich der Wirt unsere Begeisterung nur schwer erklären konnte. So sagte ich ihm, dass wir sonst in den USA lebten und uns freuten, wieder einmal bei einem richtigen Italiener essen zu können. Der gute Mann schien einigermaßen verblüfft. Dass auch manche Deutsche ihre Heimat verlassen, um im Ausland ihr Geld zu verdienen, war ihm wohl bisher noch nicht untergekommen. Aber warum sollte es anderen nicht genauso ergehen wie ihm? Jeder geht dorthin, wo er Arbeit findet. Manche Deutsche gehen nach Amerika. So ist das eben. Er überlegte kurz und sagte dann achselzuckend: „Und ich schaffe in Deutscheland!“

Kelsterbach, für das der Flughafen Segen und Fluch zugleich ist, hat alles, um einen wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückzuholen: Eine Tankstelle, bei der sich die Kunden gegenseitig im Weg sind und wo man sofort angeraunzt wird. Die Eckfiliale eines Supermarktes mit einem so trostlosen Angebot, dass man sofort auf dem Absatz kehrtmachen möchte. Völlig unbedeutende Restaurants. Das war jedenfalls bisher unserer Eindruck, aber zumindest in puncto Gastronomie müssen wir den nun wohl revidieren.

Ich hatte nämlich am Vorabend unseres Rückfluges die Idee, dass ein Essen beim Italiener ein schöner Abschluss wäre. Bei einem richtigen „deutschen Italiener“, versteht sich – damit meine ich eine Art von Ristorante, wie man es außerhalb Italiens nur in Deutschland finden kann: Ein volkstümliches Lokal mit anständigem Essen, wo die Einheimischen einkehren, wenn sie auswärts essen und vielleicht auch etwas feiern, aber nicht allzu viel Geld ausgeben wollen. Nichts Überkandideltes, keine großartigen kulinarischen Ansprüche, halt einfache gute Küche. Eine kurze Internet-Recherche ergab, dass das Ristorante „Osteria Nr. 1“ unter diese Kategorie fallen könnte.

Es war ein kühler Abend, und obwohl die Restaurantterrasse eine Plastikverhüllung hatte, wollte ich lieber drinnen sitzen. Der Innenraum der Gaststätte war klein, ich zählte neun Tische. Ein kleiner Tisch in der Mitte war noch frei. Der Wirt servierte höchstpersönlich, außerdem stand noch eine weibliche Bedienung an der Bar. Alles war, wie es zu sein hatte: An der Bar saß ein Stammgast vor seinem Glas Wein, meistens schweigsam, nur gelegentlich wechselte er ein paar Worte mit dem Wirt. Gäste kamen und gingen, manche wurden von der Bedienung mit Küsschen begrüßt beziehungsweise verabschiedet. An einem größeren Tisch befand sich eine fröhlich feiernde Runde; sie saßen einfach da und tranken und redeten. So lange sie wollten. In der Küche hörte man Töpfe klappern; es zischte und duftete nach Knoblauch.

Wie es sich für einen richtigen deutschen Italiener gehört, wurde mit Schwung serviert – und jeder Teller kam mit den passenden Vokabeln. „Pane! Insalata mista! Melanzane alla parmigiana!“ Italienisch für Restaurantbesucher, im Preis inbegriffen.

Das war alles recht unterhaltsam, und wir amüsierten uns prächtig. Es wurde aber auch deutlich, dass sich der Wirt unsere Begeisterung nur schwer erklären konnte. So sagte ich ihm, dass wir sonst in den USA lebten und uns freuten, wieder einmal bei einem richtigen Italiener essen zu können. Der gute Mann schien einigermaßen verblüfft. Dass auch manche Deutsche ihre Heimat verlassen, um im Ausland ihr Geld zu verdienen, war ihm wohl bisher noch nicht untergekommen. Aber warum sollte es anderen nicht genauso ergehen wie ihm? Jeder geht dorthin, wo er Arbeit findet. Manche Deutsche gehen nach Amerika. So ist das eben. Er überlegte kurz und sagte dann achselzuckend: „Und ich schaffe in Deutscheland!“

Wednesday, July 27, 2011

Die Fabel vom Frosch und vom Skorpion

„A scorpion meets a frog on the bank of a stream and asks the frog to carry him across on his back. The frog asks, ,How do I know you won't sting me?‘ The scorpion answers, ,Because if I do, I'll drown along with you.‘ So the frog, bowing to the logic of the scorpion's answer, sets out across the stream with the scorpion on his back. About midstream, the scorpion stings the frog, who is paralyzed and starts to sink – as does the scorpion. ,Why?” the dying frog asks. ,Because it’s my nature‘, the scorpion replies.“

HAROLD MEYERSON in seiner Kolumne mit dem Titel „The GOP holds out for more on the debt standoff“ in der heutigen Online-Ausgabe der „Washington Post“.

HAROLD MEYERSON in seiner Kolumne mit dem Titel „The GOP holds out for more on the debt standoff“ in der heutigen Online-Ausgabe der „Washington Post“.

Wednesday, July 20, 2011

Java Joe's Café, St. Ignace MI

Der Übernachtungspreis der meisten Hotels in St. Ignace schließt zwar ein continental breakfast mit ein – aber es ist stets von der Sorte, bei der mein Mann immer fragt, wo dieser Kontinent wohl liegt. Egal. Denn in fußläufiger Entfernung der Hotels mit dem besten Mackinac-Island-Blick steht „Java Joe’s Café“. Obwohl das Graffito mit dem kaffeetrinkenden Joe auf der Rückseite des Gebäudes angebracht ist, kann man es auch dann nicht verfehlen, wenn man auf der Hauptstraße daran vorbeifährt: Ein bunt bemalter Hippie-Campingvan parkt dauerhaft vor dem Café, das nicht viel mehr als ein Schuppen mit Veranda unterm Plastikplanendach ist.

Insgesamt sticht die ungewöhnliche Farbgebung des Lokals ins Auge, weil man damit eher die Karibik als den Norden Michigans assoziiert. „[…] reminded me of a place you’d find in FL”, schrieb ein Gast auf tripadvisor.com. Das Essen entspricht dem üblichen Frühstücksprogramm eines Diners, außerdem gibt es Pizza, Suppen und Salate sowie gigantische Eisbecher. Wenn man den größten bestellt, wird man offenbar fotografiert, denn überall hängen Bilder von Menschen, die eine Art Vereinspokal vor sich stehen haben und tapfer Unmengen von Eis und Sahne löffeln. In meiner Kindheit hätte man mit einer solchen Eisportion eine Familienfeier gestaltet. Vormittags bleibt man von einem solchen Anblick aber zum Glück verschont. Und der Bagel, den ich esse, kommt in handelsüblicher Größe.

Nun, wegen eines Bagels müsste man selbstverständlich nicht zu „Java Joe’s“ gehen. Es ist mehr die Atmosphäre, die zählt. Tatsächlich begrüßt einen der Besitzer, der einen kleinen Pferdeschwanz trägt und genauso aussieht, wie sein Hippievan vermuten lässt, mit dem herzhaftesten und aufmunterndsten „Good morning!“, das mir je zu Ohren gekommen. Es ist ein „Good morning“, das ausdrückt, dass auf der Welt vielleicht nicht immer alles zum Besten bestellt ist, aber dass trotzdem nichts dagegen spricht, den Tag guten Mutes zu beginnen und – Kaffee zu trinken. Bevor man noch richtig sitzt, steht schon ein dampfender Kaffeebecher vor einem. Es ist genau die Sorte Kaffee, die man im Urlaub dringend braucht, aber viel zu selten kriegt. Und dann bewundert man die verrückten Kaffeekannen, die in langen Reihen auf Regalen stehen, und fühlt sich wohl. Die Kannen sind nicht nur bloße Zierde; man kann sie auch käuflich erwerben. Allerdings glaube ich nicht, dass das oft passiert. Die Leute halten sich doch mehr an Pfannkuchen und Omeletts.

Das Menü, das im Anzeigenblattformat daherkommt und zum Mitnehmen gedacht ist, hat erstaunlich viel zu bieten. Man fragt sich, wie das eigentlich gehen kann, denn die Küche ist offensichtlich winzig. Nun, manchmal geht es eben nicht, und das erklärt wohl, warum die Freizeit-Gastrokritiker das Lokal auf einschlägigen Websites so unterschiedlich bewerten. Die meisten Gäste sind hellauf begeistert, aber ein paar sind sich auch ganz sicher, dass sie nie mehr hingehen wollen. Denn vor allem bei größeren Veranstaltung in St. Ignace, wenn das Lokal überlaufen ist, kommt die Küche nicht mehr nach, und der Service bricht zusammen.

Trotzdem finde ich, dass man das Risiko eingehen sollte – alles wird frisch gemacht, und das kann eben auch schiefgehen. Bei unserem letzten Besuch kam auf einmal eine Frau händeringend aus der Küche gelaufen und wollte wissen, wer die Cinnamon Sticks bestellt hatte, die seien nämlich leider angebrannt. Enttäuschte Gesichter am Nebentisch. Die Familie wartete wohl schon etwas länger. Joe’s bessere Hälfte, die Sandy heißt, versprach aber, umgehend neue Portion Zimtstreifen zu backen. Was allerdings eine Weile dauerte.

Wie sich herausstellte, kam die Familie aus Phoenix, Arizona – und die Michigander am Nebentisch stellten die dumme Frage, warum sie nicht einfach in ihrem Heimatstaat Urlaub machten. Die Antwort war einleuchtend: „It’s too hot!“ Es war ein heißes Wochenende in Michigan, aber für die Bewohner des Wüstenstaates war das immer noch sehr erfrischend. Und irgendwann kamen auch noch die Cinnamon Sticks.

Java Joe's Café

959 North State Street

St. Ignace, MI 49781

Open 7 am - 10 pm daily

www.javajoescafe.com

Insgesamt sticht die ungewöhnliche Farbgebung des Lokals ins Auge, weil man damit eher die Karibik als den Norden Michigans assoziiert. „[…] reminded me of a place you’d find in FL”, schrieb ein Gast auf tripadvisor.com. Das Essen entspricht dem üblichen Frühstücksprogramm eines Diners, außerdem gibt es Pizza, Suppen und Salate sowie gigantische Eisbecher. Wenn man den größten bestellt, wird man offenbar fotografiert, denn überall hängen Bilder von Menschen, die eine Art Vereinspokal vor sich stehen haben und tapfer Unmengen von Eis und Sahne löffeln. In meiner Kindheit hätte man mit einer solchen Eisportion eine Familienfeier gestaltet. Vormittags bleibt man von einem solchen Anblick aber zum Glück verschont. Und der Bagel, den ich esse, kommt in handelsüblicher Größe.

Nun, wegen eines Bagels müsste man selbstverständlich nicht zu „Java Joe’s“ gehen. Es ist mehr die Atmosphäre, die zählt. Tatsächlich begrüßt einen der Besitzer, der einen kleinen Pferdeschwanz trägt und genauso aussieht, wie sein Hippievan vermuten lässt, mit dem herzhaftesten und aufmunterndsten „Good morning!“, das mir je zu Ohren gekommen. Es ist ein „Good morning“, das ausdrückt, dass auf der Welt vielleicht nicht immer alles zum Besten bestellt ist, aber dass trotzdem nichts dagegen spricht, den Tag guten Mutes zu beginnen und – Kaffee zu trinken. Bevor man noch richtig sitzt, steht schon ein dampfender Kaffeebecher vor einem. Es ist genau die Sorte Kaffee, die man im Urlaub dringend braucht, aber viel zu selten kriegt. Und dann bewundert man die verrückten Kaffeekannen, die in langen Reihen auf Regalen stehen, und fühlt sich wohl. Die Kannen sind nicht nur bloße Zierde; man kann sie auch käuflich erwerben. Allerdings glaube ich nicht, dass das oft passiert. Die Leute halten sich doch mehr an Pfannkuchen und Omeletts.

Das Menü, das im Anzeigenblattformat daherkommt und zum Mitnehmen gedacht ist, hat erstaunlich viel zu bieten. Man fragt sich, wie das eigentlich gehen kann, denn die Küche ist offensichtlich winzig. Nun, manchmal geht es eben nicht, und das erklärt wohl, warum die Freizeit-Gastrokritiker das Lokal auf einschlägigen Websites so unterschiedlich bewerten. Die meisten Gäste sind hellauf begeistert, aber ein paar sind sich auch ganz sicher, dass sie nie mehr hingehen wollen. Denn vor allem bei größeren Veranstaltung in St. Ignace, wenn das Lokal überlaufen ist, kommt die Küche nicht mehr nach, und der Service bricht zusammen.

Trotzdem finde ich, dass man das Risiko eingehen sollte – alles wird frisch gemacht, und das kann eben auch schiefgehen. Bei unserem letzten Besuch kam auf einmal eine Frau händeringend aus der Küche gelaufen und wollte wissen, wer die Cinnamon Sticks bestellt hatte, die seien nämlich leider angebrannt. Enttäuschte Gesichter am Nebentisch. Die Familie wartete wohl schon etwas länger. Joe’s bessere Hälfte, die Sandy heißt, versprach aber, umgehend neue Portion Zimtstreifen zu backen. Was allerdings eine Weile dauerte.

Wie sich herausstellte, kam die Familie aus Phoenix, Arizona – und die Michigander am Nebentisch stellten die dumme Frage, warum sie nicht einfach in ihrem Heimatstaat Urlaub machten. Die Antwort war einleuchtend: „It’s too hot!“ Es war ein heißes Wochenende in Michigan, aber für die Bewohner des Wüstenstaates war das immer noch sehr erfrischend. Und irgendwann kamen auch noch die Cinnamon Sticks.

Java Joe's Café

959 North State Street

St. Ignace, MI 49781

Open 7 am - 10 pm daily

www.javajoescafe.com

Friday, July 15, 2011

Automatically Against Anything

„[…] the modern G.O.P. fundamentally does not accept the legitimacy of a Democratic presidency — any Democratic presidency. We saw that under Bill Clinton, and we saw it again as soon as Mr. Obama took office.

As a result, Republicans are automatically against anything the president wants, even if they have supported similar proposals in the past. Mitt Romney’s health care plan became a tyrannical assault on American freedom when put in place by that man in the White House. And the same logic applies to the proposed debt deals.“

Kolumnist und Nobelpreisträger PAUL KRUGMAN in der heutigen „New York Times“ über den wahren Grund, warum die Republikaner die Sparpläne des Präsidenten ablehnen.

As a result, Republicans are automatically against anything the president wants, even if they have supported similar proposals in the past. Mitt Romney’s health care plan became a tyrannical assault on American freedom when put in place by that man in the White House. And the same logic applies to the proposed debt deals.“

Kolumnist und Nobelpreisträger PAUL KRUGMAN in der heutigen „New York Times“ über den wahren Grund, warum die Republikaner die Sparpläne des Präsidenten ablehnen.

Monday, June 20, 2011

Forever young – aber wie alt genau?

In den USA gibt es eine Modekette namens „Forever 21“. Das brachte mich vor einiger Zeit schwer ins Grübeln: Warum genau dieses Alter und nicht etwa, sagen wir einmal, 19 oder 22? Vielleicht hätte es auch seine Reize, immerzu 20 zu sein. Obwohl das eigentlich schon zu alt ist für die Klamotten im Schaufenster, die ganz klar auf eine jüngere weibliche Käuferschicht zielen, mehr so auf sweet sixteen. Und hat Chris Roberts etwa gesungen: „Du kannst nicht immer 21 sein...“? Aber für den deutschen Schlager gelten eben andere Regeln, und 17 ist für ewige Jugend womöglich ein bisschen zu jung.

Natürlich gibt es einen guten Grund dafür, dass in Amerika die Vollendung des 21. Lebensjahres mit einer rauschenden Party begangen wird – und nicht etwa die Volljährigkeit mit 18, wie man erwarten würde. In Deutschland ist das auch gleichzeitig der Geburtstag, an dem man ohne die amtlich eingetragene Begleitperson ans Steuer darf – ein Tag, der sicher von allen Beteiligten der einjährigen Zwangs-Fahrgemeinschaft heftig herbeigesehnt wird. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Cheers!

Als ich darüber im Unterricht mit meinen Studenten sprach, dämmerte mir auch endlich, warum das magische Alter in den USA 21 ist: In Deutschland darf man in jugendlichem Alter zwar Bier trinken, aber noch nicht allein Auto fahren. Die Amerikaner lassen schon Teenies ans Steuer – in Michigan kann man sich mit 14 Jahren und 9 Monaten zum Führerschein anmelden! – aber bis die jungen Leute legal Alkohol trinken dürfen, dauert es noch ein paar Jährchen: Das legal drinking age, das sich in allen US-Bundesstaaten auf den Erwerb, vielerorts aber auch schon auf den Genuss von alkoholischen Getränken bezieht, ist heute 21. Nach Erreichen der Volljährigkeit muss man also noch einmal eine Ewigkeit warten, was recht erstaunlich ist. Das heißt aber auch, dass junge Amerikaner erst noch lernen müssen, mit Alkohol umzugehen, wenn sie schon längst Autofahrer sind.

Außerdem beantwortet das die Frage, warum hiesige Jugendliche ihren 19. Geburtstag gerne auf der anderen Seite des Detroit River, nämlich in Kanada, feiern: In Ontario erreicht man mit 19 das legal drinking age. „Nineteen forever“, sang Joe Jackson. Aber das muss andere Gründe haben – der Musiker kommt aus England. Und dort muss man nicht solange warten, bis man in einen Pub darf.

Natürlich gibt es einen guten Grund dafür, dass in Amerika die Vollendung des 21. Lebensjahres mit einer rauschenden Party begangen wird – und nicht etwa die Volljährigkeit mit 18, wie man erwarten würde. In Deutschland ist das auch gleichzeitig der Geburtstag, an dem man ohne die amtlich eingetragene Begleitperson ans Steuer darf – ein Tag, der sicher von allen Beteiligten der einjährigen Zwangs-Fahrgemeinschaft heftig herbeigesehnt wird. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Cheers!

Als ich darüber im Unterricht mit meinen Studenten sprach, dämmerte mir auch endlich, warum das magische Alter in den USA 21 ist: In Deutschland darf man in jugendlichem Alter zwar Bier trinken, aber noch nicht allein Auto fahren. Die Amerikaner lassen schon Teenies ans Steuer – in Michigan kann man sich mit 14 Jahren und 9 Monaten zum Führerschein anmelden! – aber bis die jungen Leute legal Alkohol trinken dürfen, dauert es noch ein paar Jährchen: Das legal drinking age, das sich in allen US-Bundesstaaten auf den Erwerb, vielerorts aber auch schon auf den Genuss von alkoholischen Getränken bezieht, ist heute 21. Nach Erreichen der Volljährigkeit muss man also noch einmal eine Ewigkeit warten, was recht erstaunlich ist. Das heißt aber auch, dass junge Amerikaner erst noch lernen müssen, mit Alkohol umzugehen, wenn sie schon längst Autofahrer sind.

Außerdem beantwortet das die Frage, warum hiesige Jugendliche ihren 19. Geburtstag gerne auf der anderen Seite des Detroit River, nämlich in Kanada, feiern: In Ontario erreicht man mit 19 das legal drinking age. „Nineteen forever“, sang Joe Jackson. Aber das muss andere Gründe haben – der Musiker kommt aus England. Und dort muss man nicht solange warten, bis man in einen Pub darf.

Wednesday, May 25, 2011

Morcheln und ein Truthahn im Regen

Es regnet ohne Unterlass, es regnet immerzu. Nein, das stimmt nicht ganz – es gibt auch Regenpausen. Am vergangenen Wochenende beispielsweise, da regnete es nur nachts. Tagsüber war es ganz angenehm. Überhaupt sollte man sich nicht beklagen, wenn man in Michigan wohnt und gravierende Unwetter kaum befürchten muss. Ganz im Gegensatz zu anderen Bundesstaaten, wo derzeit entweder ganze Landstriche überflutet oder von Wirbelstürmen verwüstet sind. Das Wetter in diesem Land: eine einzige Katastrophe.

Der Regen hat – zumindest in Michigan – auch sein Gutes: Es gibt jede Menge Morcheln in diesem Frühjahr. Endlich kann man sich einmal richtig daran sattessen. Ich habe sogar schon versucht, im Backofen welche zu trocknen; das Ergebnis war allerdings nicht sehr überzeugend. Vielleicht werde ich im nächsten Jahr die Gefriermethode versuchen. Falls es dann wieder Morcheln gibt.

Da es dauernd regnet, ist das Morchelsuchen eine sehr feuchte Angelegenheit. Wenn man unter tropfende Büsche und Bäume kriecht, hilft auch eine Regenjacke nicht viel. Und von unten her wird man sowieso patschnass. So viel Nässe aus allen Richtungen ist unangenehm, da geht es mir wie den Gänsen. Die wirken ein bisschen missvergnügt, wenn sie derzeit auf dem Teich paddeln. Sie mögen wohl das Wasser nicht so gern, wenn es von oben kommt.

Der Dauerregen kommt auch anderem Federvieh bisweilen ungelegen. Als wir vor einer Woche im Stony Creek Metropark waren und uns nach dem Morchelsuchen wieder auf den Heimweg begaben, sahen wir auf einer Waldwiese das interessanteste Spektakel, das der Mai in Michigans freier Natur zu bieten hat: einen balzenden Truthahn. Seine beiden Truthennen waren nur wenige Schritte entfernt, eifrig auf der nassen Wiese pickend und Desinteresse heuchelnd, wie sich das für anständige Putendamen gehört. Ein paar Hirsche sahen sich das Schauspiel ebenfalls an. Die Show des Truthahns war indessen nicht sonderlich beeindruckend; mit triefenden Schwanzfedern ließ sich nicht wirklich ein Rad schlagen. Genau genommen sah er ziemlich bedröppelt aus. „How embarrassing“, sagte mein Mann.

Immerhin, schon am Freitagabend gab es eine Regenpause, und die nächste Portion Morcheln konnte trocken eingesammelt werden. Der Truthahn war im Übrigen auch wieder da, und dieses Mal schlug er ein prächtiges Rad. Nicht nur ein Mal, immer wieder. Die Hirsche hatten richtig was zu gucken. Nur die Truthennen pickten immer noch gleichgültig vor sich hin.

Der Regen hat – zumindest in Michigan – auch sein Gutes: Es gibt jede Menge Morcheln in diesem Frühjahr. Endlich kann man sich einmal richtig daran sattessen. Ich habe sogar schon versucht, im Backofen welche zu trocknen; das Ergebnis war allerdings nicht sehr überzeugend. Vielleicht werde ich im nächsten Jahr die Gefriermethode versuchen. Falls es dann wieder Morcheln gibt.

Da es dauernd regnet, ist das Morchelsuchen eine sehr feuchte Angelegenheit. Wenn man unter tropfende Büsche und Bäume kriecht, hilft auch eine Regenjacke nicht viel. Und von unten her wird man sowieso patschnass. So viel Nässe aus allen Richtungen ist unangenehm, da geht es mir wie den Gänsen. Die wirken ein bisschen missvergnügt, wenn sie derzeit auf dem Teich paddeln. Sie mögen wohl das Wasser nicht so gern, wenn es von oben kommt.

Der Dauerregen kommt auch anderem Federvieh bisweilen ungelegen. Als wir vor einer Woche im Stony Creek Metropark waren und uns nach dem Morchelsuchen wieder auf den Heimweg begaben, sahen wir auf einer Waldwiese das interessanteste Spektakel, das der Mai in Michigans freier Natur zu bieten hat: einen balzenden Truthahn. Seine beiden Truthennen waren nur wenige Schritte entfernt, eifrig auf der nassen Wiese pickend und Desinteresse heuchelnd, wie sich das für anständige Putendamen gehört. Ein paar Hirsche sahen sich das Schauspiel ebenfalls an. Die Show des Truthahns war indessen nicht sonderlich beeindruckend; mit triefenden Schwanzfedern ließ sich nicht wirklich ein Rad schlagen. Genau genommen sah er ziemlich bedröppelt aus. „How embarrassing“, sagte mein Mann.

Immerhin, schon am Freitagabend gab es eine Regenpause, und die nächste Portion Morcheln konnte trocken eingesammelt werden. Der Truthahn war im Übrigen auch wieder da, und dieses Mal schlug er ein prächtiges Rad. Nicht nur ein Mal, immer wieder. Die Hirsche hatten richtig was zu gucken. Nur die Truthennen pickten immer noch gleichgültig vor sich hin.

Wednesday, May 4, 2011

Präsidentielles Multitasking

„In the timeline of the Bin Laden operation, we see just how closely the secret life of a president bumps against his public life. Though this operation was a special case, it puts in high relief an oft-forgotten truth about the presidency: The president is occupied by a lot more than the public can see. […]

During the period of intense focus on Bin Laden, other problems and issues the president was dealing with included: a government shutdown, a big speech on the budget, the start of his presidential campaign, the birth-certificate follies, and the bombing of Libya.“

JOHN DICKERSON unter der Headline: „All Work and No Play.

A president's day is more than whatever appears on his public schedule“ am 2. Mai 2011auf „Slate“.

During the period of intense focus on Bin Laden, other problems and issues the president was dealing with included: a government shutdown, a big speech on the budget, the start of his presidential campaign, the birth-certificate follies, and the bombing of Libya.“

JOHN DICKERSON unter der Headline: „All Work and No Play.

A president's day is more than whatever appears on his public schedule“ am 2. Mai 2011auf „Slate“.

Saturday, April 30, 2011

A Whole New Era of Elegant Restraint?

„Might the lovely Kate, with her modest allure, her natural bosom and her quiet mystery, have the power to stem the flood of boob-jiggling hooker style which has engulfed not just fashion, but our entire culture? Could April 29, 2011 mark the beginning of a whole new era of elegant restraint?

An entire generation has grown up in a world of hair extensions, pneumatic hooters, and stripper poles. In the absence of a Jackie Kennedy or a Grace Kelly, these kids – and their mothers! – have been subjected to an unadulterated diet of Girls Gone Wild, busty Real Housewives, Jenna Jameson, and The Girls Next Door. The message? ,Hotness‘ is the single viable currency. The only effective way to get attention is to flaunt your lady bits. Now along comes Kate, the anti-hooker, garnering the attention and admiration of the entire world with barely a glimpse of flesh.

My prediction: If she keeps up the simple elegance, she might well make a dent in the all-pervading culture of porno-chic. At the very least brunette Kate could de-popularize our global addiction to peroxide.“

SIMON DOONAN im Online-Artikel „Kate's Dress! That Queen! Those Hats!“ auf „Slate“.

An entire generation has grown up in a world of hair extensions, pneumatic hooters, and stripper poles. In the absence of a Jackie Kennedy or a Grace Kelly, these kids – and their mothers! – have been subjected to an unadulterated diet of Girls Gone Wild, busty Real Housewives, Jenna Jameson, and The Girls Next Door. The message? ,Hotness‘ is the single viable currency. The only effective way to get attention is to flaunt your lady bits. Now along comes Kate, the anti-hooker, garnering the attention and admiration of the entire world with barely a glimpse of flesh.

My prediction: If she keeps up the simple elegance, she might well make a dent in the all-pervading culture of porno-chic. At the very least brunette Kate could de-popularize our global addiction to peroxide.“

SIMON DOONAN im Online-Artikel „Kate's Dress! That Queen! Those Hats!“ auf „Slate“.

Sunday, April 24, 2011

Was Amerikaner auf die Idee bringt, Deutsch zu lernen

Für Studenten einer US-Universität, die das Erlernen einer Fremdsprache zum Pflichtfach macht, sind die unterschiedlichsten Gründe vorstellbar, warum sie sich letztlich für Deutsch entscheiden. Etwa: Alle anderen nehmen sowieso Spanisch, Französisch ist irgendwie aus der Mode gekommen, und Mandarin dürfte noch schwieriger sein. Wenn es sich um eine Hochschule in Michigan handelt, mag indessen die Familiengeschichte den Ausschlag geben – woher die Vorfahren stammten, verrät oft schon der Nachname. Eine kleine Auswahl von Familiennamen meiner Studenten in den vergangenen beiden Semestern: Bruner, Hizelberger, Hufnagel, Kappel, Mahlich, Maurer, Mueller, Reichenbach, Reiman, Reinholm, Sauerwald, Schmutz, Stocker, Umlauf, Wagner. Manche Namen sind auch stark amerikanisiert, so dass man ihnen die Herkunft nicht auf den ersten Blick ansieht.

Bei vielen Studenten erfährt man allerdings erst im Laufe des Semester, was sie zum Deutschlernen motivierte. Mit der Verehrung für deutsche Dichter und Denker hat das heutzutage selten zu tun – eher steckt die Vorliebe für Musik aus Germany dahinter. Und auch da geht es selten um die Klassiker. Eine Wagner-Liebhaberin hatte ich erst einmal in meinem Kurs, aber dafür schon mehrfach Studenten, die deutschen Heavy Metal, Punkrock oder vergleichbar laute Musikrichtungen aus Deutschland schätzten. Einer schrieb sogar einen Aufsatz über „German Metal“. Zitat: „Many people dismiss the genre as an immature, ultraviolent form of noise. I say they could not be more wrong.“

Nun, die „Einstürzenden Neubauten“ waren mir zwar pauschal ein Begriff, aber wer Blixa Bargeld ist, habe ich zugegebenermaßen erst im Laufe meiner Lehrtätigkeit erfahren. „I am a classic rock person“, erkläre ich in so einem Fall immer; das wird als Entschuldigung anstandslos akzeptiert. Für Anregungen bin ich trotzdem dankbar, und ich werde wohl demnächst „Blixa Bargeld liest Hornbach“ im Unterricht verwenden. Außerdem war da noch die Studentin, die für Tokio Hotel schwärmt und deshalb Deutsch lernt, wie sie in ihrem „Extra Credit Paper“ berichtete. Ob es überhaupt deutsche Fans dieser Band gibt, ist ungewiss, aber Lehrer für Deutsch als Fremdsprache sind Tokio Hotel jedenfalls international zu Dank verpflichtet.

Die Themen für derartige Aufsätze in Englisch über Kultur in deutschsprachigen Ländern können von den Studenten frei gewählt werden, jedenfalls nach Absprache. Fußball geht immer gut, genau wie deutsche Kinofilme – im vergangenen Winter war „Lola rennt“ der Hit. Eine Studentin schrieb über Schloss Schönbrunn, ein Student über grüne Technologie, und ein anderer widmete zwei Seiten der deutschen Autobahn. Ötzi, der Mann aus dem Eis, stieß ebenfalls auf Interesse. Das möglicherweise kurioseste Aufsatzthema kam von einer Studentin, die sich als Fan von Vergnügungsparks mit Riesen-Achterbahnen outete – sie recherchierte, ob es in Deutschland auch etwas in der Art gibt. Das ist bekanntlich der Fall, und nun hat die Studentin ein neues Traumziel im Programm: den Europa-Park in Rust. Auf nach Deutschland, zum Achterbahn fahren!

Bei vielen Studenten erfährt man allerdings erst im Laufe des Semester, was sie zum Deutschlernen motivierte. Mit der Verehrung für deutsche Dichter und Denker hat das heutzutage selten zu tun – eher steckt die Vorliebe für Musik aus Germany dahinter. Und auch da geht es selten um die Klassiker. Eine Wagner-Liebhaberin hatte ich erst einmal in meinem Kurs, aber dafür schon mehrfach Studenten, die deutschen Heavy Metal, Punkrock oder vergleichbar laute Musikrichtungen aus Deutschland schätzten. Einer schrieb sogar einen Aufsatz über „German Metal“. Zitat: „Many people dismiss the genre as an immature, ultraviolent form of noise. I say they could not be more wrong.“

Nun, die „Einstürzenden Neubauten“ waren mir zwar pauschal ein Begriff, aber wer Blixa Bargeld ist, habe ich zugegebenermaßen erst im Laufe meiner Lehrtätigkeit erfahren. „I am a classic rock person“, erkläre ich in so einem Fall immer; das wird als Entschuldigung anstandslos akzeptiert. Für Anregungen bin ich trotzdem dankbar, und ich werde wohl demnächst „Blixa Bargeld liest Hornbach“ im Unterricht verwenden. Außerdem war da noch die Studentin, die für Tokio Hotel schwärmt und deshalb Deutsch lernt, wie sie in ihrem „Extra Credit Paper“ berichtete. Ob es überhaupt deutsche Fans dieser Band gibt, ist ungewiss, aber Lehrer für Deutsch als Fremdsprache sind Tokio Hotel jedenfalls international zu Dank verpflichtet.

Die Themen für derartige Aufsätze in Englisch über Kultur in deutschsprachigen Ländern können von den Studenten frei gewählt werden, jedenfalls nach Absprache. Fußball geht immer gut, genau wie deutsche Kinofilme – im vergangenen Winter war „Lola rennt“ der Hit. Eine Studentin schrieb über Schloss Schönbrunn, ein Student über grüne Technologie, und ein anderer widmete zwei Seiten der deutschen Autobahn. Ötzi, der Mann aus dem Eis, stieß ebenfalls auf Interesse. Das möglicherweise kurioseste Aufsatzthema kam von einer Studentin, die sich als Fan von Vergnügungsparks mit Riesen-Achterbahnen outete – sie recherchierte, ob es in Deutschland auch etwas in der Art gibt. Das ist bekanntlich der Fall, und nun hat die Studentin ein neues Traumziel im Programm: den Europa-Park in Rust. Auf nach Deutschland, zum Achterbahn fahren!

Saturday, April 2, 2011

Warum Atomstrom eben nicht preiswert ist

„Kann sich Deutschland, kann sich irgendein Land überhaupt AKWs unter Berücksichtigung des realen Ernst- und ,Versicherungsfalles‘ leisten? Kann Deutschland, kann überhaupt irgendein Land die Folgen eines GAUs wie in Japan wirtschaftlich überstehen? Wie preiswert wären die Kernkraftwerke z.B. für deren Betreiber, müssten sie jeden finanziell regelbaren Schaden eines GAUs regulieren, müssten sie Sicherheitsrücklagen schaffen, die solchen finanziellen Anforderungen gewachsen wären? Hätten wir KKWs, würde die Staatskasse im Ernstfall nicht einspringen?

Dass der Atomstrom eben nicht preiswert ist, sondern dass die realen möglichen Kosten systematisch runtergerechnet oder versteckt oder auf die Bürger abgewälzt wurden / werden, das kommt jetzt eben auch hoch.

Es fängt schon mit der ,Möglichkeit‘ an, große Menschenmassen von hier nach dort zu evakuieren, falls das in dicht besiedelten Ländern überhaupt möglich ist. Es geht um die mittel- und langfristige Notversorgung der entwurzelten Menschen, die nicht mehr in ihre Heimat zurück können. Es geht um wegen Verstrahlung nicht mehr nutzbare wichtige industrielle Kerngebiete.“

DISKUSSIONSBEITRAG von „Juro vom Kosselbruch“ im Forum von „Spiegel Online“ zum Thema: „Wäre der Wohlstand ohne Atomkraft gefährdet?“ Dem gibt es nichts hinzuzufügen.

Dass der Atomstrom eben nicht preiswert ist, sondern dass die realen möglichen Kosten systematisch runtergerechnet oder versteckt oder auf die Bürger abgewälzt wurden / werden, das kommt jetzt eben auch hoch.

Es fängt schon mit der ,Möglichkeit‘ an, große Menschenmassen von hier nach dort zu evakuieren, falls das in dicht besiedelten Ländern überhaupt möglich ist. Es geht um die mittel- und langfristige Notversorgung der entwurzelten Menschen, die nicht mehr in ihre Heimat zurück können. Es geht um wegen Verstrahlung nicht mehr nutzbare wichtige industrielle Kerngebiete.“

DISKUSSIONSBEITRAG von „Juro vom Kosselbruch“ im Forum von „Spiegel Online“ zum Thema: „Wäre der Wohlstand ohne Atomkraft gefährdet?“ Dem gibt es nichts hinzuzufügen.

Thursday, March 24, 2011

Fotos von meiner Festplatte – Phlox in Florida

Florida kennt nicht wirklich vier Jahreszeiten, aber einen Frühling gibt es schon – zumindest in der nördlichen Hälfte des Bundesstaates. Und dann wird klar, warum der Eroberer Juan Ponce de Léon dieses Land „Florida“ nannte, als er 1513 an der östlichen Küste landete: Bis heute sprießen überall Blumen, sogar auf den mickrigen Grünstreifen zwischen Verkehrswegen. Das Foto habe ich vor genau drei Jahren aufgenommen, an der Straße, die nach Cedar Key führt. Von Weitem sah man nur einen pinkfarbenen Blütenteppich, aber aus der Nähe wurde schnell klar, worum es sich dabei handelte: um wilden Phlox. Auf Deutsch würde man Sommer-Phlox oder Einjähriger Phlox dazu sagen, im Englischen heißt die Pflanze Annual Phlox, und die botanische Bezeichnung ist Phlox drummondii. In Süd-Texas sind uns diese in kräftigem Rosa prangenden Straßenränder dann wieder begegnet, allerdings schon früher im Jahr, in der letzten Februarwoche. In Texas ist die Pflanze ursprünglich auch beheimatet, habe ich soeben gelernt.

Tuesday, March 22, 2011

Die laufen mit Strom

Die Windkraftanlage bei Melchingen auf der Schwäbischen Alb kann man für eine Verschandelung der Natur halten oder für einen reizvollen Akzent im Landschaftsbild. Sicher ist, dass sie fürs dort ansässige Theater Lindenhof schon lange Teil der landschaftlichen Kulisse ist. Bei „Ritter, Tod und Teufel“ zog einst Don Quichotte in einer Ritterrüstung auf dem Moped gegen ein Windrad zu Felde. Auch die drei schwäbischen Grazien vom „Dohlengässle“ konnten über die Windturbinen nicht genug staunen – und sie tun es wahrscheinlich heute noch. „Laufet dia mit Strom?“

Die unschuldige Frage, die stets für viel Heiterkeit sorgte, fiel mir kürzlich aus gegebenem Anlass wieder ein. Wer hätte sich je darüber Gedanken gemacht, dass Atomkraftwerke – oder vielmehr deren Kühlsysteme – auf ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind? Jawohl, die laufen mit Strom. Die jüngste Meldung „Fukushima wieder am Stromnetz“ wäre zum Lachen, wenn das Ganze nicht so unendlich traurig wäre.

Was anlässlich dieser Katastrophe auch bekannt wurde: Fermi 2, der von uns aus nächstgelegene Atommeiler in Monroe südlich von Detroit, ist baugleich mit den Reaktoren 1 und 3 des nach Erdbeben und Tsunami havarierten AKW Daiichi in Fukushima. Der Hersteller ist General Electric. Beim großen nordamerikanischen Stromausfall von 2003 war Fermi 2 sechs Stunden lang abgeschaltet, schrieb Laura Bermann kürzlich in der „Detroit Free Press“. Und es habe damals Komplikationen mit dem Backup-Generator gegeben. Wie schön, wenn man so etwas erst erfährt, nachdem alles glimpflich ausgegangen ist.

Vor fast 45 Jahren lief ein Störfall im gleichen AKW allerdings gründlich aus dem Ruder: Bei einer Fehlfunktion im Kühlsystem des Reaktors Fermi 1, Prototyp eines Schnellen Brüters, kam es zu einer partiellen Kernschmelze, bei der nach Angaben des Betreibers keine Strahlung nach außen freigesetzt wurde. „We almost lost Detroit“ lautet indessen der Titel eines Buches über diesen Vorfall, und es gibt auch einen Song darüber. Aber die Amerikaner vergessen schnell. Und sie sind nicht die einzigen.

Die unschuldige Frage, die stets für viel Heiterkeit sorgte, fiel mir kürzlich aus gegebenem Anlass wieder ein. Wer hätte sich je darüber Gedanken gemacht, dass Atomkraftwerke – oder vielmehr deren Kühlsysteme – auf ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind? Jawohl, die laufen mit Strom. Die jüngste Meldung „Fukushima wieder am Stromnetz“ wäre zum Lachen, wenn das Ganze nicht so unendlich traurig wäre.

Was anlässlich dieser Katastrophe auch bekannt wurde: Fermi 2, der von uns aus nächstgelegene Atommeiler in Monroe südlich von Detroit, ist baugleich mit den Reaktoren 1 und 3 des nach Erdbeben und Tsunami havarierten AKW Daiichi in Fukushima. Der Hersteller ist General Electric. Beim großen nordamerikanischen Stromausfall von 2003 war Fermi 2 sechs Stunden lang abgeschaltet, schrieb Laura Bermann kürzlich in der „Detroit Free Press“. Und es habe damals Komplikationen mit dem Backup-Generator gegeben. Wie schön, wenn man so etwas erst erfährt, nachdem alles glimpflich ausgegangen ist.

Vor fast 45 Jahren lief ein Störfall im gleichen AKW allerdings gründlich aus dem Ruder: Bei einer Fehlfunktion im Kühlsystem des Reaktors Fermi 1, Prototyp eines Schnellen Brüters, kam es zu einer partiellen Kernschmelze, bei der nach Angaben des Betreibers keine Strahlung nach außen freigesetzt wurde. „We almost lost Detroit“ lautet indessen der Titel eines Buches über diesen Vorfall, und es gibt auch einen Song darüber. Aber die Amerikaner vergessen schnell. Und sie sind nicht die einzigen.

Wednesday, March 9, 2011

Die Sache mit dem Niedergang von Detroit

Hallo Herr D.,

ich muss gestehen: Zunächst wollte ich mich darauf beschränken, Ihnen viel Glück bei Ihrer Reportage über den „Niedergang der Autoindustrie in Detroit“ (oder wie immer der Arbeitstitel lautete) zu wünschen und Ihnen dann noch den Tipp zu geben, doch auf alle Fälle die leer stehende Packard-Fabrik zu filmen – die wird bei diesem Thema immer bemüht, wie etwa kürzlich im „SPON“. Sie verstehen die Pointe nicht? Nun: Die Packard Plant ist schon seit über einem halben Jahrhundert dicht; das heißt, Sie sind genau genommen ein bisschen spät dran mit Ihrem Thema.

Aber nun sind Sie ja „unglaublich interessiert“ an dieser Reportage, und das ist löblich. Also, zum besseren Verständnis noch einmal von vorne: Die Autoindustrie in Detroit ist seit Jahrzehnten im Rückgang begriffen, mit dem Ergebnis, dass es nur noch eine verschwindend geringe Anzahl von Autofabriken in der City selbst gibt. Hauptsächlich Chrysler produziert noch in Detroit, und dann gibt es noch den riesigen Komplex von Detroit Diesel, aber der gehört heute zur Daimler Truck Division. Von den „Großen Drei“, von denen gerade zwei eine Nahtod-Erfahrung hatten, hat nur GM wirklich etwas mit Detroit zu tun.

Häh, werden Sie jetzt denken, was erzählt die da? Detroit ist doch immer noch die US-Autostadt – das heißt es jedenfalls immer. Yes Sir, aber es gibt da ein kleines Missverständnis: Es kommt immer darauf an, was Sie genau unter Detroit verstehen. Natürlich ist es immer noch und – jetzt erst recht wieder – Motown. Hier spielt die Musik (oder eben nicht, denn das Motown-Label ist schon lange nach LA gezogen, aber Sie können Hitsville noch im Museum sehen). Ich war vor einem Monat auf der Autoshow, und ich kann Ihnen versichern, das war wieder ein mächtig große Sause, und alle waren sie da – sogar Porsche.

Deswegen möchte ich jetzt noch etwas weiter ausholen. Jedes Mal, wenn ein deutscher Journalist den Auftrag bekommt, über Detroit zu berichten, passiert folgendes: Der- oder diejenige klickt auf Wikipedia, und da steht zum Thema Detroit und unter dem Stichwort „Bevölkerung“ Folgendes: „Durch den Beginn der Massen-Automobilproduktion ab 1909 wuchs die Einwohnerzahl der Stadt bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts auf rund 1,85 Mio. stark an. Seit den 1950ern hat Detroit allerdings mehr als die Hälfte seiner Einwohner verloren. 2009 waren es noch etwa 910.000 Einwohner. Dies hat eine Ursache in der allgemeinen Wirtschafts-, Immobilien- und Automobilkrise in den USA“ und so fort. Da haben wir’s ja, denkt sich der Journalist, und dann fällt ihm wieder ein, dass Detroit zu den schrumpfenden US-Städten gehört. Und dann schreibt er etwas von Massenentlassungen, die es jüngst bei GM, Ford und Chrysler gegeben hat.

Schon falsch. Denn Ford und Chrysler haben ihr Headquarter überhaupt nicht in Detroit, jedenfalls nicht in der City of Detroit: Ford ist in Dearborn, Chrysler in Auburn Hills. Das sind Städte in der Detroit Metropolitan Area, kurz Metro Detroit. Will heißen: Detroit ist eine Metropole. Metro Detroit hat indessen nicht 900.000 Einwohner, sondern viereinhalb Millionen. Die ganze Agglomeration besteht aus drei Countys (Wayne, Oakland und Macomb) und Dutzenden von Citys. Natürlich gibt’s zwischendrin auch ein paar Autofabriken, aber die sind ansonsten überall im Mittleren Westen und darüber hinaus verstreut (übrigens auch in Kanada – Detroit ist eine wichtige Grenzstadt).

Nun ist das an und für sich nichts Besonderes: Metropolen besitzen immer einen Kranz von Vorstädten, die selbstständig geblieben sind. Auch Chicago – Greater Chicago hat um einiges mehr Einwohner als die City of Chicago. In Detroit ist das Verhältnis zwischen Stadt und Umland allerdings extrem. Aus Gründen der Segregation hat man es unterlassen, selbst kleinere Kommunen direkt bei Detroit einzugemeinden (überhaupt bräuchten die USA dringend eine Gemeindereform, auch sonstwo). Jenseits von 8 Mile (Sie werden den Film kennen) heißt alles anders, ist aber faktisch immer noch Detroit. Ein Teil der Infrastruktur funktioniert aber durchaus wie in einer ganz normalen Großstadt, so ist etwa die Strom- und Wasserversorgung zentralisiert.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Die City of Detroit ist also die Inner City von dem, was gewöhnlich Detroit genannt wird und offiziell Metro Detroit heißt. Aber das Ganze ist in Wirklichkeit ein großer Kuchen, der sich streckenweise über 50 Kilometer in die Landschaft frisst. Und schrumpfen tut da gar nichts – die Leute haben sich nicht in Luft aufgelöst, und sie sind auch nicht in den Süden gezogen (jedenfalls nicht alle): Viele Ex-Detroiter wohnen jetzt einfach irgendwo in einem McMansion in einer Vorstadt. Deutsche wohnen übrigens gerne in einem Haus am See (Oakland County ist eine Seenplatte, die auf die letzte Eiszeit zurückgeht).

Und apropos Kuchen: Metro Detroit ist natürlich das typische Beispiel einer Doughnut-City – will heißen, die von den üblichen Problemen geplagte Inner City ist umgeben von einem Speckgürtel aus Vorstädten. Nirgendwo anders passiert es allerdings, dass die Inner City dauernd mit dem Ganzen verwechselt wird. Vor allem im Hinblick auf die Kriminalität. Das wäre aber so, als würde man die Bronx plus ein Stück von Manhattan als repräsentativ für New York City bezeichnen. Die Verbrechensraten sähen dann auch nicht gerade schön aus. Einige Städte in Oakland County gehören indessen zu den sichersten in den ganzen USA. Auch das ist Detroit.

Nun aber zurück zur City of Detroit, die ebenfalls besser ist als ihr Ruf. Für viele Metro Detroiter hat Downtown heute die Funktion einer Ausgehmeile: Dort befinden sich sich die Sportstadien, Museen, Kasinos und viele Restaurants. Und manchmal, wenn man einen Parkplatz sucht, wünscht man sich, die Stadt wäre so einsam und verlassen wie in den Artikeln der ausländischen Berichterstatter. Ein weiterer großer Vorteil: Nachdem die Deindustrialisierung von Detroit – wie bereits erwähnt – schon so lange andauert, hat man streckenweise schon ganz ordentlich aufgeräumt. Die Riverfront mit Blick aufs kanadische Windsor etwa ist schon richtig hübsch. Interessantes Detail: Nirgendwo sonst in den USA kann man in südlicher Richtung nach Kanada ausreisen.

Ein relativ neuer Bürgermeister namens Dave Bing, ein Ex-Basketballer und Geschäftsmann, will nun die Stadt wieder verdichten, leerstehende Häuserzeilen abreißen und Leerflächen begrünen. Urban Gardening ist ein ganz großes Thema; die wollen richtige Farmen in die Stadt bringen. „Time“ Magazine hat über das alles in jüngster Zeit sehr ausführlich berichtet; ein ganzes Jahr lang war dazu ein Korrespondent in der Stadt. Meiner Meinung hat die Stadt Detroit sowieso noch eine große Zukunft, denn sie besitzt im Überfluss, was in diesen ganzen Boom-Städten im Süden der USA Mangelware ist: Wasser. Die Großen Seen halten das größte Süßwasserreservoir der Erde. Und nun ein Quiz: Wie heißt das Gewässer, an dem Detroit liegt (was man auf meiner Website sieht)?

Bei alledem sollte man nicht vergessen: Das geschrumpfte Detroit hat immer noch mehr Einwohner als San Francisco. Und selbstverständlich gibt’s auch mehr als genug Ruinen und leerstehende Fabrikgebäude von der Sorte, die Filmemacher immer so cool finden. Im lokalen Jargon existiert übrigens ein schönes Wort für eine solche Dokumentation, die nur auf den Zerfall fixiert ist und die Aufbauarbeit außen herum geflissentlich übersieht: Ruinenporno. Ich kann Ihnen aber versichern, es gibt schon jede Menge Detroiter Ruinenpornos – Sie brauchen nicht noch einen zu drehen.

Mit besten Grüßen aus Detroit,

Cornelia Schaible

ich muss gestehen: Zunächst wollte ich mich darauf beschränken, Ihnen viel Glück bei Ihrer Reportage über den „Niedergang der Autoindustrie in Detroit“ (oder wie immer der Arbeitstitel lautete) zu wünschen und Ihnen dann noch den Tipp zu geben, doch auf alle Fälle die leer stehende Packard-Fabrik zu filmen – die wird bei diesem Thema immer bemüht, wie etwa kürzlich im „SPON“. Sie verstehen die Pointe nicht? Nun: Die Packard Plant ist schon seit über einem halben Jahrhundert dicht; das heißt, Sie sind genau genommen ein bisschen spät dran mit Ihrem Thema.

Aber nun sind Sie ja „unglaublich interessiert“ an dieser Reportage, und das ist löblich. Also, zum besseren Verständnis noch einmal von vorne: Die Autoindustrie in Detroit ist seit Jahrzehnten im Rückgang begriffen, mit dem Ergebnis, dass es nur noch eine verschwindend geringe Anzahl von Autofabriken in der City selbst gibt. Hauptsächlich Chrysler produziert noch in Detroit, und dann gibt es noch den riesigen Komplex von Detroit Diesel, aber der gehört heute zur Daimler Truck Division. Von den „Großen Drei“, von denen gerade zwei eine Nahtod-Erfahrung hatten, hat nur GM wirklich etwas mit Detroit zu tun.

Häh, werden Sie jetzt denken, was erzählt die da? Detroit ist doch immer noch die US-Autostadt – das heißt es jedenfalls immer. Yes Sir, aber es gibt da ein kleines Missverständnis: Es kommt immer darauf an, was Sie genau unter Detroit verstehen. Natürlich ist es immer noch und – jetzt erst recht wieder – Motown. Hier spielt die Musik (oder eben nicht, denn das Motown-Label ist schon lange nach LA gezogen, aber Sie können Hitsville noch im Museum sehen). Ich war vor einem Monat auf der Autoshow, und ich kann Ihnen versichern, das war wieder ein mächtig große Sause, und alle waren sie da – sogar Porsche.

Deswegen möchte ich jetzt noch etwas weiter ausholen. Jedes Mal, wenn ein deutscher Journalist den Auftrag bekommt, über Detroit zu berichten, passiert folgendes: Der- oder diejenige klickt auf Wikipedia, und da steht zum Thema Detroit und unter dem Stichwort „Bevölkerung“ Folgendes: „Durch den Beginn der Massen-Automobilproduktion ab 1909 wuchs die Einwohnerzahl der Stadt bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts auf rund 1,85 Mio. stark an. Seit den 1950ern hat Detroit allerdings mehr als die Hälfte seiner Einwohner verloren. 2009 waren es noch etwa 910.000 Einwohner. Dies hat eine Ursache in der allgemeinen Wirtschafts-, Immobilien- und Automobilkrise in den USA“ und so fort. Da haben wir’s ja, denkt sich der Journalist, und dann fällt ihm wieder ein, dass Detroit zu den schrumpfenden US-Städten gehört. Und dann schreibt er etwas von Massenentlassungen, die es jüngst bei GM, Ford und Chrysler gegeben hat.

Schon falsch. Denn Ford und Chrysler haben ihr Headquarter überhaupt nicht in Detroit, jedenfalls nicht in der City of Detroit: Ford ist in Dearborn, Chrysler in Auburn Hills. Das sind Städte in der Detroit Metropolitan Area, kurz Metro Detroit. Will heißen: Detroit ist eine Metropole. Metro Detroit hat indessen nicht 900.000 Einwohner, sondern viereinhalb Millionen. Die ganze Agglomeration besteht aus drei Countys (Wayne, Oakland und Macomb) und Dutzenden von Citys. Natürlich gibt’s zwischendrin auch ein paar Autofabriken, aber die sind ansonsten überall im Mittleren Westen und darüber hinaus verstreut (übrigens auch in Kanada – Detroit ist eine wichtige Grenzstadt).

Nun ist das an und für sich nichts Besonderes: Metropolen besitzen immer einen Kranz von Vorstädten, die selbstständig geblieben sind. Auch Chicago – Greater Chicago hat um einiges mehr Einwohner als die City of Chicago. In Detroit ist das Verhältnis zwischen Stadt und Umland allerdings extrem. Aus Gründen der Segregation hat man es unterlassen, selbst kleinere Kommunen direkt bei Detroit einzugemeinden (überhaupt bräuchten die USA dringend eine Gemeindereform, auch sonstwo). Jenseits von 8 Mile (Sie werden den Film kennen) heißt alles anders, ist aber faktisch immer noch Detroit. Ein Teil der Infrastruktur funktioniert aber durchaus wie in einer ganz normalen Großstadt, so ist etwa die Strom- und Wasserversorgung zentralisiert.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Die City of Detroit ist also die Inner City von dem, was gewöhnlich Detroit genannt wird und offiziell Metro Detroit heißt. Aber das Ganze ist in Wirklichkeit ein großer Kuchen, der sich streckenweise über 50 Kilometer in die Landschaft frisst. Und schrumpfen tut da gar nichts – die Leute haben sich nicht in Luft aufgelöst, und sie sind auch nicht in den Süden gezogen (jedenfalls nicht alle): Viele Ex-Detroiter wohnen jetzt einfach irgendwo in einem McMansion in einer Vorstadt. Deutsche wohnen übrigens gerne in einem Haus am See (Oakland County ist eine Seenplatte, die auf die letzte Eiszeit zurückgeht).

Und apropos Kuchen: Metro Detroit ist natürlich das typische Beispiel einer Doughnut-City – will heißen, die von den üblichen Problemen geplagte Inner City ist umgeben von einem Speckgürtel aus Vorstädten. Nirgendwo anders passiert es allerdings, dass die Inner City dauernd mit dem Ganzen verwechselt wird. Vor allem im Hinblick auf die Kriminalität. Das wäre aber so, als würde man die Bronx plus ein Stück von Manhattan als repräsentativ für New York City bezeichnen. Die Verbrechensraten sähen dann auch nicht gerade schön aus. Einige Städte in Oakland County gehören indessen zu den sichersten in den ganzen USA. Auch das ist Detroit.

Nun aber zurück zur City of Detroit, die ebenfalls besser ist als ihr Ruf. Für viele Metro Detroiter hat Downtown heute die Funktion einer Ausgehmeile: Dort befinden sich sich die Sportstadien, Museen, Kasinos und viele Restaurants. Und manchmal, wenn man einen Parkplatz sucht, wünscht man sich, die Stadt wäre so einsam und verlassen wie in den Artikeln der ausländischen Berichterstatter. Ein weiterer großer Vorteil: Nachdem die Deindustrialisierung von Detroit – wie bereits erwähnt – schon so lange andauert, hat man streckenweise schon ganz ordentlich aufgeräumt. Die Riverfront mit Blick aufs kanadische Windsor etwa ist schon richtig hübsch. Interessantes Detail: Nirgendwo sonst in den USA kann man in südlicher Richtung nach Kanada ausreisen.

Ein relativ neuer Bürgermeister namens Dave Bing, ein Ex-Basketballer und Geschäftsmann, will nun die Stadt wieder verdichten, leerstehende Häuserzeilen abreißen und Leerflächen begrünen. Urban Gardening ist ein ganz großes Thema; die wollen richtige Farmen in die Stadt bringen. „Time“ Magazine hat über das alles in jüngster Zeit sehr ausführlich berichtet; ein ganzes Jahr lang war dazu ein Korrespondent in der Stadt. Meiner Meinung hat die Stadt Detroit sowieso noch eine große Zukunft, denn sie besitzt im Überfluss, was in diesen ganzen Boom-Städten im Süden der USA Mangelware ist: Wasser. Die Großen Seen halten das größte Süßwasserreservoir der Erde. Und nun ein Quiz: Wie heißt das Gewässer, an dem Detroit liegt (was man auf meiner Website sieht)?

Bei alledem sollte man nicht vergessen: Das geschrumpfte Detroit hat immer noch mehr Einwohner als San Francisco. Und selbstverständlich gibt’s auch mehr als genug Ruinen und leerstehende Fabrikgebäude von der Sorte, die Filmemacher immer so cool finden. Im lokalen Jargon existiert übrigens ein schönes Wort für eine solche Dokumentation, die nur auf den Zerfall fixiert ist und die Aufbauarbeit außen herum geflissentlich übersieht: Ruinenporno. Ich kann Ihnen aber versichern, es gibt schon jede Menge Detroiter Ruinenpornos – Sie brauchen nicht noch einen zu drehen.

Mit besten Grüßen aus Detroit,

Cornelia Schaible

Monday, February 28, 2011

Oscar für Inside Job

„Forgive me, I must start by pointing out that three years after our horrific financial crisis caused by massive fraud, not a single financial executive has gone to jail, and that’s wrong.“

Filmemacher CHARLES FERGUSON gestern bei den Academy Awards, nachdem er den Oscar für seine Finanzkrisen-Doku „Inside Job“ entgegengenommen hatte. Abgesehen von dieser Bemerkung wirkte die Veranstaltung seltsam losgelöst vom Zeitgeschehen: Die arabische Welt ist in Aufruhr, im Mittleren Westen der USA demonstrieren Menschen für ihre Gewerkschaftsrechte – und ein Film über einen englischen Monarchen in den Dreißigerjahren erhält höchste Oscar-Würden. Der Academy Award für Colin Firth war sicher verdient, aber irgendwie lässt einen das Gefühl nicht los, dass die Auszeichnung für den stotternden König eine sehr bequeme Sympathiekundgebung war.

Mehr zum Thema auf suite101: „The King's Speech“: Colin Firth als Sympathieträger der Saison

Filmemacher CHARLES FERGUSON gestern bei den Academy Awards, nachdem er den Oscar für seine Finanzkrisen-Doku „Inside Job“ entgegengenommen hatte. Abgesehen von dieser Bemerkung wirkte die Veranstaltung seltsam losgelöst vom Zeitgeschehen: Die arabische Welt ist in Aufruhr, im Mittleren Westen der USA demonstrieren Menschen für ihre Gewerkschaftsrechte – und ein Film über einen englischen Monarchen in den Dreißigerjahren erhält höchste Oscar-Würden. Der Academy Award für Colin Firth war sicher verdient, aber irgendwie lässt einen das Gefühl nicht los, dass die Auszeichnung für den stotternden König eine sehr bequeme Sympathiekundgebung war.